雨音弾む

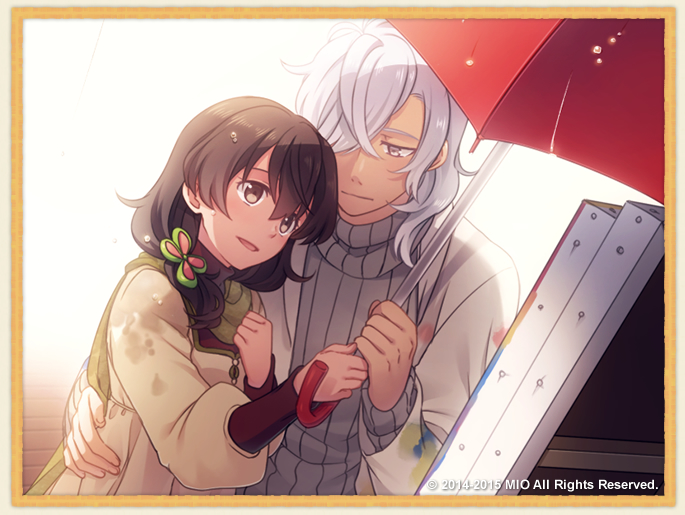

結局、夕方になっても雨が止むことはなかった。

傘に入りきらない肩が、すっかり濡れて冷えている。

千紘

「もうすぐ夜だから、それまで、どうにか」

傘を何度も持ち直しながら、私は耐える。

指は、すっかり傘を持つ形に固まっていた。

千紘

(あと少し……あと……もう少し……)

そして、ようやく日が沈む時間。ふと気づくと、いつしか雨足は弱まり始めていた。

途端、私の腕の中の画集が震える。

そのまま、あっという間に樒さんの姿になると、一緒に傘を持ってくれた。

千紘

「樒さん」

樒

「ありがとう……ずっと、守って……くれたんだ」

黙って首を振ると、体を抱き寄せられる。

樒

「こんなに……冷たくなるまで……ずっと」

樒さんの声が、憂いを帯びる。

千紘

「大事な絵だから……」

本心からの言葉だった。

自分ひとりで絵を動かせないと思ったとき、こうすることに迷いはなかった。

樒

「こんな絵……君が、風邪をひいたり……するくらい……なら、濡れても……よかった」

絞り出すような声に、じんとする。

私を大事に思って、心から気遣ってくれている響きがそこにはあった。

千紘

「私は、これくらいなら大丈夫です」

樒

「冷たい」

ぎゅ、と樒さんの手に力がこもる。

千紘

「でも、今は樒さんが、あたためてくれてます」

樒

「うん。あたためる」

私の腰に回された手が、ぐい、と私を抱き寄せ、それに素直に身をゆだねる。

私は樒さんを、その体温や鼓動さえわかるくらいにとても近くに感じた。

こんなにも近くに、誰かの意志ある腕を感じるのは初めてで、鼓動は速まるばかりだ。

否応なしに恥ずかしい気持ちは増すのに、離れがたい。

雨の音が傘の上に落ちている。

その音が今は弾んで聞こえて、不思議な感じがした。

私たちは寄りそったまま、一樹さんと棗さんが手伝いに来てくれるまで佇んだ。

ふたりで絵を守りながら、相合傘の下で身を寄せ合って……。

それは雨の冷たさに凍えるような寒い時間じゃない。

とろけるような甘さが熱にとけて滲んでいくひとときだった。